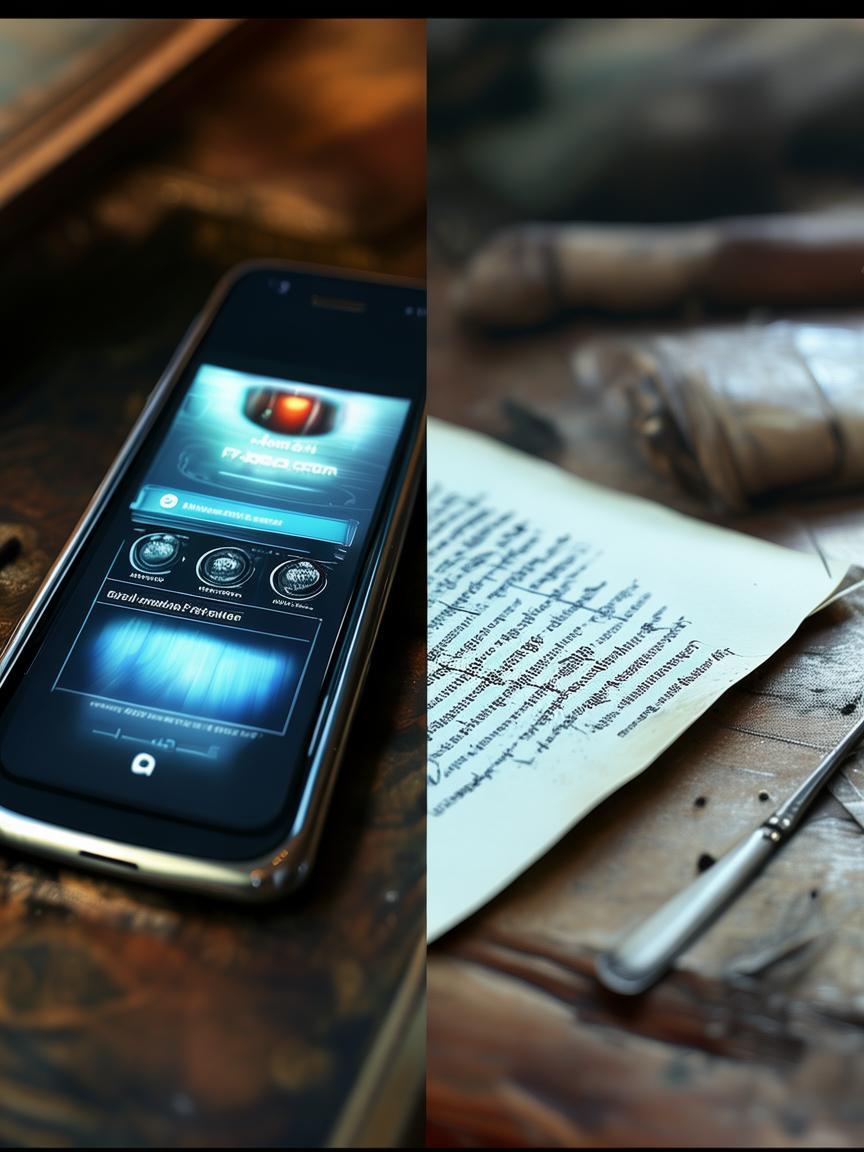

抖音的“已读”之谜:是朋友的回响,还是自我的回声?

在这个信息爆炸的时代,抖音已经不仅仅是一个短视频平台,它更像是一个镜子,映射出我们内心的微妙情感。当我在抖音上发给朋友的视频,点击“已读”的那一刻,那是不是意味着朋友真的看了,还是那只是自我的一种心理安慰?

我曾尝试过这样的假设:或许“已读”这个功能,并不是为了告诉对方自己已经看了,而是为了给自己一个心理暗示。就像我们在收到一条短信后,不立即回复,而是等待对方先来问候,那种等待的微妙感觉,不正是我们内心深处对关注和回应的渴望吗?

这让我想起去年在一场聚会上,一个朋友分享了他在抖音上看到的一个视频。他说,那个视频讲述了一个普通人的故事,却让他感动得热泪盈眶。我好奇地问他:“你看了多少遍?”他笑着回答:“可能也就两三遍吧,但每次看都有新的感受。”

我不禁怀疑,是不是我们在看到“已读”的那一刻,内心都在期待着对方的共鸣。或许,那个“已读”并不是一个简单的通知,而是一种情感的传递,一种心灵的触碰。

另一方面看,或许“已读”只是一个技术的产物,它只是告诉我们,对方已经看到了这个视频,但并不能告诉我们他们是否真正理解和感受到了视频想要传达的情感。这就像是一封信,即使对方已经拆开,但里面的内容是否被理解,那就不得而知了。

我曾经尝试过一种方法,那就是在发给朋友的视频前,附上一段文字,表达我的心情和期待。结果,我发现,朋友的回复变得更加真诚和深入。这让我想到,或许我们可以在“已读”之外,寻找更多的沟通方式,来弥补这个功能的不足。

在这个数字化的时代,我们越来越依赖这些工具来传递情感,但有时候,这些工具却成了我们沟通的障碍。我偏爱在视频中加入一些个人标签,比如“今日心情”、“生活感悟”等,这样,即使朋友没有回复,我也能感受到他们的关注。

有时候,我会想,是不是我们的内心深处,都在渴望被理解和被回应。这个“已读”的功能,或许正是我们内心渴望的一种体现。它让我们在忙碌的生活中,找到一丝安慰,一丝期待。

我记得有一次,我在抖音上看到一个关于友情的视频,视频中的场景很简单,但情感却很真挚。我看完后,心中涌起一股暖流,于是我将视频分享给了我的朋友们。几天后,我再次打开抖音,看到那个视频的“已读”提示。那一刻,我仿佛看到了他们眼中闪烁的泪光,感受到了他们内心的感动。

这让我想起一个故事,说的是一个画家在画布上画了一幅画,然后请朋友们来欣赏。朋友们看了很久,最后画家问他们:“你们觉得这幅画怎么样?”一个朋友说:“画得真好,我仿佛看到了你的内心。”画家微笑着说:“是的,这就是我想表达的。”

在这个故事中,画家用画布传递了自己的情感,而朋友们通过画布感受到了画家的内心。或许,抖音上的“已读”也是这样一个传递情感的工具,它让我们在数字化的世界里,找到了一种情感的连接。

在这个快节奏的时代,我们或许可以放慢脚步,用“已读”这个功能,去感受那份来自朋友的温暖,去体会那份来自内心的感动。也许,这就是“已读”的魅力所在,它不仅仅是一个通知,更是一种情感的传递,一种心灵的触碰。